【失敗しない】放課後等デイサービス・児童発達支援|開業のポイント

岡本 健太

最新記事 by 岡本 健太 (全て見る)

- 組織を動かすマネジメントの具体的な方法。必要なスキルや適した人間関係について - 2022年12月23日

- 組織を動かすマネジメントとは?人を動かすマネジメントとの違いも紹介 - 2022年12月23日

- 【意外と防げる】面接のドタキャンを防ぐために誰でもできるテクニック - 2022年12月23日

このページの内容

✓ 放課後等デイサービス(児童発達支援)を開業するにはいくらくらいかかるの?

✓ 放課後等デイサービス(児童発達支援)を開業するにはどんな手続きが必要?

✓ 放課後等デイサービス(児童発達支援)を開業するスケジュールは?

こういった疑問に答える内容となっています。

なお、放課後等デイサービス(児童発達支援)に関しては、報酬や人員配置に関しまして、令和3年度報酬改定(2021年改訂)がありましたが、こちらのページは最新情報に基づいていますので、安心して読み進めてください。

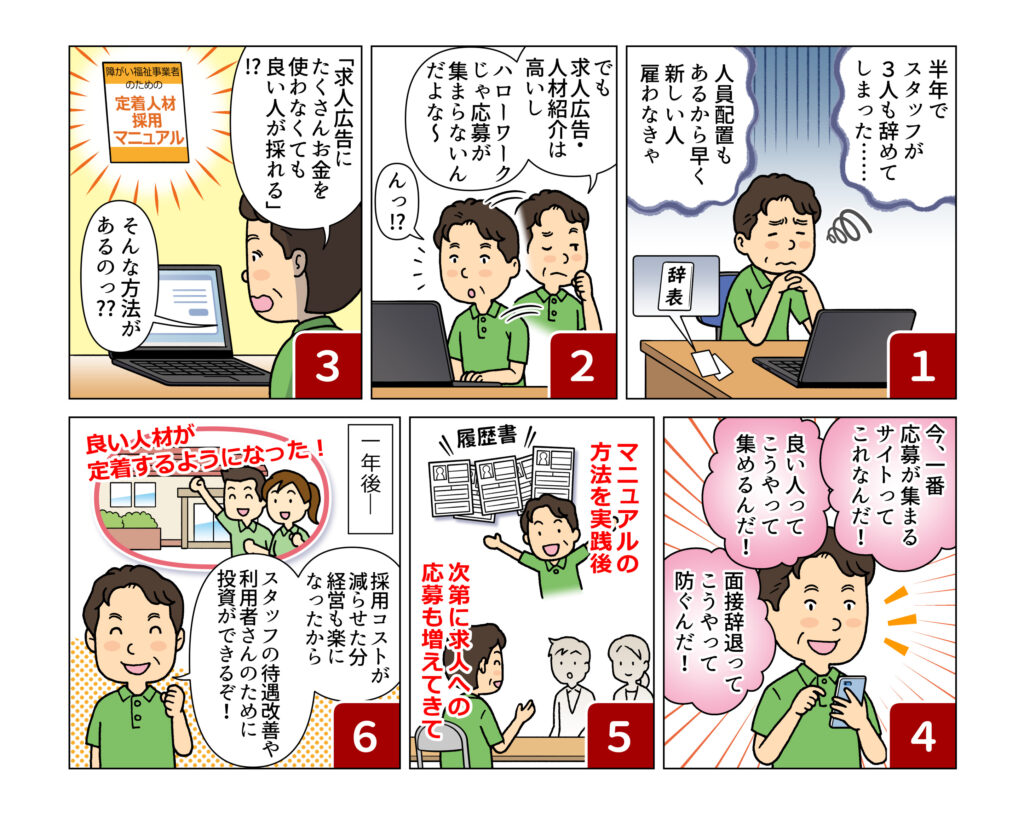

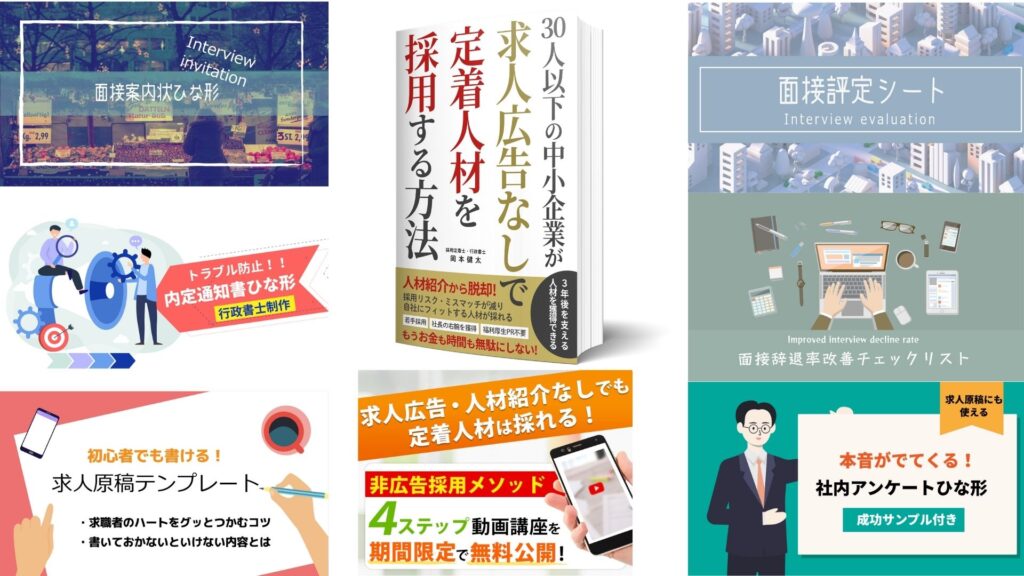

電子書籍プレゼント中

第1章:福祉人材の採用がより厳しくなっていく理由

・2040年の成人は2000年から80万人減る

・社員300人未満の中小企業の採用は厳しい

・コロナ後でもリーマンショック後の2.5倍の求人数がある

・報酬改定により人員配置が厳しくなっている

・障がい福祉事業所数(採用のライバル)は増えている

・課題を解決すれば定着人材は採用できる

第2章:「採用コストが高い」の解決策

・ハローワークで人が集まらない理由

・「人材紹介」と「求人広告」は高い

・一番求人が集めやすい媒体は〇〇

・いま注目を集めているのが「オウンドメディアリクルーティング」

・Indeedは無料掲載もできるが、細かい掲載基準のクリアが必要

第3章:「応募がこない」の解決策

・知らない会社には応募しようがない

・「検索結果=競合先(採用のライバル)」であると認識すべき

・漠然と「いい人が欲しい」では集まらない。ペルソナ設定をすべき!

・採用ペルソナ(どんな人がほしいか)の設定手順

・求人票は「求職者との最初の出会い」

・「急募」とか書いてませんか?「求職者目線」が大事な理由

・応募が集まる求人原稿テンプレート

・求人原稿のポイント①とにかく具体的に!

・求人原稿のポイント②検索されるキーワードをいれこむ

・求人原稿のポイント③「Why」から始め心を動かす

第4章:「面接にきてもらえない」の解決策

・応募がきたら〇分以内に電話すべし!

・電話がつながらなかった時の効果的な対策

・電話もショートメールも連絡が取れない場合の対処法

・再度の電話がかかりやすい時間

・人材紹介会社が当たり前にやっている「掘り起こし」もやるべき

・応募者がきてくれる面接日程とは

・面接の案内状を送付しよう

・面接のリマインドは〇日前にすると効果的

・面接当日、5分前に応募者が到着しなかったら電話しよう

・面接会場をわかりやすくしておく

・既存のスタッフも歓迎ムード迎える

・面接会場も整えておく(特に電気やクーラー)

・面接まで少し待たせてしまう場合用に事業所のパンフレット等を置いておく

・応募者に飲み物をだす

第5章:「面接のやり方がわからない」の解決策

・面接は異常な空間であることをまずは認識しよう

・面接官も身なりを整えるのがマナー

・「圧迫面接」は昭和の価値観・令和は「ファン化面接」

・応募者をファンにする面接の流れ

・面接1回でその場で内定をだすのはNG!別日に条件面談を行う

・面接を2回にわけて行う場合

・東証1部上場企業もやっている!面接後のフォロー方法

・結果を伝えるタイミングと見送る際の気配り

第6章:「内定を辞退される」の解決策

・結果は早く伝える。でも「内定」とは言わない

・条件面談を行う

・「いつまでも待ちます」はNG!正しい内定の出し方

・在職者に内定を出すときに必ずやるべきフォローとは

・サビ菅・児発管に内定を出すときの注意点

第7章:「すぐに辞めてしまう」の解決策

・新入社員をフォローすべき4つのタイミング

・入社初日にすべきフォロー

・最初の休日前にすべきフォロー

・入社1か月目にすべきフォロー

・入社3か月目にすべきフォロー

・新人は「ほめる」事が定着への近道

【申込フォーム】

※開業前の方は、「事業所名」に「開業前」とご記入ください。

※開業前の方はご住所をご記入ください。

※岡本事務所のメールマガジンに登録させていただき、採用・補助金に関するお役立ち情報をお伝えします。

※メールマガジンは無料でいつでも解除できます。

放課後等デイサービスとは

「放課後等デイサービス」というのは 、 行政から指定を受けた事業者が、障がいをもっていたり、発達に課題がある子供を放課後等に預かり、子供達の自立にむけた訓練等を行う施設です。

「放課後等」というだけあって、学校が終了した放課後や夏休みなどの長期休暇にサービス提供を行います。

「学校に通っていること」が前提となるため、6歳から18歳の就学年齢の児童が通う施設になります(幼稚園、大学は対象外)。

ちなみに、放課後等デイサービスは、よく「障がい児のための学童クラブ」といった例えをされますが、厳密には訓練施設であるため、ただ預かるだけではなく、子供達が社会にでて自立していくための能力を身につけるサポートを行っていく必要があります。

なお、利用にあたっては、障がい者手帳は必ずしも必要ではなく、市が発行する「受給者証」があれば利用可能です(そのため、必ずしも診断がおりた子供だけが利用しているというわけではありません)。

児童発達支援とは

「児童発達支援事業所」というのは、放課後等デイサービス同様、行政から指定を受けた事業者が、障がいをもっていたり、発達に課題がある子供を預かり、訓練する施設になりますが、対象(通ってくる子供)が少し異なります。

というのも、「児童発達支援」というのは、基本的に未就学児を対象としており、幼稚園や保育園に通う年齢の子供がメインとなっているからです(厳密には、学校に通っていない16才の子供等も制度上対象となり得ますが、現実的には未就学児が通う施設がメインとなっています)。

ですので、放課後等デイサービス同様、ただ預かるだけでなく、各子供さんの発達に応じた支援をしていく施設となっています。

ちなみに、対象年齢が放課後等デイサービスと比べ狭く(主に0歳~6歳)、また、発達障がい等を意識して施設に通わせる親御さんは、3歳くらいから動き始めるケースが多いため、利用者の数は放課後等デイサービスと比べて少ない傾向にあります。

なお、利用にあたっては、放課後等デイサービス同様、市が発行する「受給者証」が必要となります(受給者証自体は、診断がおりていなくても発行されます(実際、児童発達支援では年齢的にも診断をもっていない利用者さんが多いです))。

放課後等デイサービス・児童発達支援での支援内容(療育内容)

従来型(送迎系)・塾系・特化系(運動・音楽など)・就労準備系等があります

なお、「療育」という言葉についてですが、「りょういく」と読み、治療と教育から派生した言葉となります。最近では、「障がいのある子供を支援する」といった意味合いで使われています。

また、身体障がいの支援をメインとした事業所は少なく、多くは発達障がい児・知的障がい児むけの療育をメインとした事業所となります。

従来型(送迎系)

施設として多いのは、小学生を対象とした送迎付きの事業所です。

支援学級がある学校や特別支援学校(養護学校)に下校時に車で迎えに行き、事業所へ移動し、療育を行います(終了後、ご家庭まで送ります)。

このタイプの施設は、(自治体によっては支援学級がある学校・無い学校に別れるため)、支援学級がある小学校の近く(郊外)に設置されるケースが多いです。

ちなみに、フラインチャイズの事業所では、自治体ごとに支援学級の生徒数が公開されているため、周辺の事業所数(競合数)を分析したうえ、新規に事業所を展開していくパターンが多いです。

なお、療育内容としては、支援を特化させない事業所が多い傾向にあります。

塾系(学習支援型)

駅近くに立地し、送迎はない所が多い

都市部のターミナル駅によく見られる事業形態です。

公文やコグトレ(認知機能を鍛えるトレーニング)といった教材を使ったり、ビジョントレーニング(発達障がい児は視野が独特なため)、ソーシャルスキルトレーニングといった、座学系の療育を行う所が多いです。

なお、比較的障がい特性が軽めのお子さんが通われる傾向にあります(普通級、通級のお子さんが多い傾向にあります)。

特化系

運動や音楽、プログラミングといった支援内容を特化させた事業所

とりわけ、「運動系」の事業所は多いです。

なぜなら、発達障がいの特性上、体の使い方に課題があるお子さんが多く、運動を苦手とする傾向にあるため、一定のニーズがあるからです。

ちなみに、このタイプは、「大手のスイミングスクールやプログラミングスクール、幼児教育塾が発達障がい児用のサービスとして展開した」といったケースも多いです(そういった大手のFCも多い)。

就労準備系

高校生を対象とした事業所が多い

こちらは年齢層としては、高めのお子さんが、社会にでる準備として使われるケースが多いです。

また、事業所さん自身も、放課後等デイサービス卒業後も見据え、「就労移行支援事業所」等就労系の障がい福祉サービスも一緒に展開されるケースもあります。

放課後等デイサービス・児童発達支援の報酬(売上)の仕組み

・売上の大部分は公費(給付金)でまかなわれる

・給付金が支払われるのは利用から約2カ月後

・給付金の計算は「1人あたりの単価(単位)×1日あたりの利用者数×開所日数」で決まる

※1単位の単価は、基本10円(事業所がある地域によって変わる)

売上の大部分は公費(給付金)でまかなわれる

9割は公費(国保連)・1割が利用者負担分(所得による)

放課後等デイサービス、児童発達支援の収入の大部分は、公費でまかなわれます。

そのため、未回収の心配が少ない業態だといえます。

まとめると、事業所の収入としては「国保連からの入金額+利用者負担分(利用に応じた利用料)」となります。

給付金が支払われるのは利用から約2カ月後

利用した月の月初に国保連へ請求し、利用から約2か月後に入金される

放課後等デイサービス、児童発達支援事業所においては、毎月、給付金を算定し、国保連へ請求をする必要があります。

具体的には、利用した月の次月の10日までに、総利用額(給付費・報酬加算・報酬減算)を計算し、国保連へ請求する必要があります。

そうすると、利用から約2か月後に入金が行われます。

例:4月利用分は、5月10までに国保連へ請求し、6月中旬に入金される

こういった仕組みであるため、事業開始直後、2カ月は無収入となってしまいます。

そのため、開業にあたっては資金繰りを考慮した事業計画をたてる必要があります。

給付金の計算は「1人あたりの単価(単位)×1日あたりの利用者数×開所日数」で決まる

※1単位の単価は、基本10円(事業所がある地域によって変わる)

「1単位の単価×利用者数×日数」が基本式

なお、1単位の単価は、地域によって変わるが基本10円(物価差があるため都会の方が高い)

放課後等デイサービス、児童発達支援ともに、1日あたりの利用者の数と開所日数で基本的な給付金額が決まります。

その際、1人あたりの単価計算においては、「単位」というものを使います。

【ざっくりとした具体例】

10円が1単位の単価の場所において、利用定員10人の事業所の給付金の額を計算すると次のようになります。

・令和3年報酬改定に基づいた単位で計算(重症心身障碍児を除く)

・放課後等デイサービス

・利用者数:わかりやすくするため欠席なしで計算

・休日は土曜のみ開所想定

・加算・減算は考慮しない

平日利用:604単位×10円=6040円(平日1日あたりの利用者1人当たりのサービス費)×10人(利用者数)=60,400円

休日利用:721単位×10円=7210円(休日1日あたりの利用者1人当たりのサービス費)×10人(利用者数)=72,100円

仮に、平日が20日・休日は4日開所とすると、

60,400円×20日=1,208,000円

72,100円×4日=288,400円

合計:1,496,400円(その内9割を国保連へ請求、利用者は1割負担)

放課後等デイサービス(児童発達支援)に必要な開業資金は?

・融資も含め1000万円は準備したい

・「初期費用」と「ランニングコスト」にわけて考える

初期費用

・不動産賃貸の初期費用(敷金・礼金・仲介手数料)

・内装費

・消防費用

・車両費(購入費用・保険料)

・備品(パソコン、電話、机等)

・訓練設備費(例:運動器具)

・求人費用

・法人設立費

これらで700万円くらいは想定する

不動産関連経費(敷金・礼金・仲介手数料)

地域や物件、敷金・礼金の月数にもよるが100万円くらいは最低でも必要

放課後等デイサービス(児童発達支援)事業を行うには、法定の面積を満たす必要があります。

主には、「指導訓練室」という児童が療育を行う場所についての定めがあり、指定権者にもよりますが30㎡は必要なケースが多いです。

それにプラスして、相談室・静養室・事務スペースも必要となります。

そうなると、最低でも60㎡くらいの物件は必要となりますし、できれば70㎡くらいはほしいところです。

また、事業所の運営方法によっては「送迎」も考慮する必要があります。

そうなると、駐車場代もかかってきます。

上記をふまえると、事業用不動産は敷金・礼金の月数が多めということもあり、100万円くらいは見ておいたほうが良いでしょう。

内装費

他の障がい福祉サービスに比べると内装費は多め・80万円くらいはみておく

放課後等デイサービス(児童発達支援)は、子供さんが使われるということもあり、お母様が「我が子を預けるかどうか」を決めるケースが多く、「キレイな施設か否か」といった観点で選ばれる傾向にあります。

そのため、施設全体に明るい雰囲気(照明的にも、配色的にも)が求められる傾向にあります。

そういった事から、床やクロスの張替はもちろん、付随して電気工事や看板工事も発生する傾向にあります。

ですので、内装工事費は、一般的な相場よりも多めに見積もっておいたほうが良いでしょう。

消防費用

消防法をクリアするため、物件によっては100万円以上かかる場合もある(安くて10万~20万)

放課後等デイサービスの許可(指定)をとるために、ネックとなるのが消防設備です。

なぜなら、障がい児が通所してくる施設という事もあり、厳しい法規制があるからです。

「では何が必要か?」という話になると、「物件による(消防署次第)」といった面があります。

とはいえ、目安は必要かと思いますので、お示しすると、誘導灯・消火器といった設備でOKの物件ならば、10万円から20万円くらいの予算感ですみます。

ですが、自動火災報知機が必要となる物件(延べ面積300㎡以上)ですと、(賃貸している部屋だけでなく)建物全体に設置する必要がありますので、100万円以上かかったりもします。

ですので、物件選びは、慎重に進める必要があります。

車両費(購入費・保険代)

中古車(例:ミニバン)を想定して100万円はみておきたい

放課後等デイサービスでは、小学校への迎え・自宅への送りに車を通常利用します。

運転手と添乗スタッフの2人が乗ったうえ、子供を数人乗せるといった状況が多いので、ミニバン程度のサイズがあると効率的ではあります。

そして、車両の購入に伴い、保険料もかかってきます。

ちなみに、児童発達支援もやる場合には、チャイルドシートが必要となります。

なお、児童発達に通う子供の年齢にもよりますが、幼稚園児くらいの子供の場合、チャイルドシートは、据え置きの大きいタイプではなく、座布団型のものを利用するケースが多いです。

備品(パソコン、電話、机等)

パソコンの台数とスペックにもよるが80万円は見ておきたい

放課後等デイサービス(児童発達支援)においては、国保連への請求業務(いわゆるレセプト業務)・親御さんへの連絡・イベント関係・個別支援計画など、児童発達支援管理責任者を中心に、パソコン業務が発生します。

ですので、常勤職員には1人1台はパソコンは欲しいところです。

それとあわせて、事務室の備品(机・椅子・電話・FAX・文房具・書庫・書籍・冷蔵庫・電子レンジ)といったものも必要となります。

そして、相談室を設ける必要もありますので(指定権者によってはパーテンションで区切ったスペース)、テーブルやイスといったものが必要となります。

上記をふまえると、80万円くらいは見ておきたいです。

訓練設備費(例:運動器具)

支援の内容にもよるが特化型を中心に訓練設備代を50万円くらいは見ておきたい

これは療育内容にもよるのですが、例えば運動療育をするのであれば、鉄棒・バランスボール・マット・跳び箱といった運動器具が必要となります。

プログラミング系なら、パソコンやプログラミング教育のためのソフトも必要となるでしょう。

このように、療育内容によっては、訓練設備のための経費が必要となってきます。

求人費用

放デイは保育士など必要な有資格者が多いため、求人費用がかかる傾向。人材紹介会社を使うと100万円以上かかる可能性もある

放課後等デイサービスは、児童発達支援管理責任者をはじめ、有資格者を採用する必要が多い業態です。

そのため、「ご自身に資格がある」ですとか、「知り合いを雇った上でスタートする」といったケースなら良いのですが、一般から求人するとなると、(有資格者は人材難なので)ハローワークだけでは追い付かない可能性があります。

なぜなら、許可申請(指定申請)をするためには、先に人員配置を整えてから必要があるため、「〇年〇月オープン」と決めている場合、人を緊急に雇用する必要があるからです。

ですので、こういった場合は、人材紹介会社を使う必要がでてきます。

そうなると、年収の3割といった紹介料を払う必要がでてくるため、100万円くらいは経費としてかかってしまう可能性があります。

法人設立費用

専門家に依頼しなくても法定費用のみで株式会社なら25万円程度は必要(合同会社はもう少し安い)

放課後等デイサービス・児童発達支援事業所を開所するには、「法人であること」が必須です。

なお、法人の形態は、株式会社・合同会社といった会社形態だけでなく、NPO法人、一般社団法人などでも許可(指定)はとれますが、メリット・デメリットをふまえると、会社形態がおすすめです。

ちなみに、株式会社と合同会社では機能的な違いは少なく、合同会社の設立費用は、株式会社の半分くらいですみます。

なお、設立手続きを行政書士や司法書士に依頼する場合の費用は、上記に含まれていませんので、ご注意ください。

ランニングコスト

・人件費

・家賃

・水道光熱費など

・営業や事務経費

これらで300万円は想定する

ポイントは、売上の入金(給付金の入金)にタイムラグある事。

つまり、最初の3か月近くは、(仮に初月に利用者がいたとしても)、入金がされません。

なぜなら、給付金の入金は、利用の約2カ月後だからです。

更に言うと、初月から利用者が発生するというのは、全くの新規の場合、なかなか難しい面があります。

とはいえ、(利用者がいなくても)、児童発達支援管理責任者等の人員配置はしなくてはなりません。

ですので、入金がない中、人件費・家賃・水道光熱費等のランニングコスト(固定費)がかかってくるため、立上げ時期は資金繰りが大変苦しくなります。

人件費

3人分は必須。月80万円はみておきたい(3か月で240万円)

放課後等デイサービス(児童発達支援)は、少なくても3人は常勤職員が必要となります。

しかも、3人とも基本的に有資格者となります。

ですので、社会保険料や交通費を加味すると、1人あたり約25万円はみておきたいところです(実際には、児童発達支援管理責任者は就任要件が厳しいため、地域によっては、より高額な賃金が必要となります)。

そのため、25万円×3人=75万円

保育士や児童発達支援管理責任者の賃金が上昇傾向にあることを踏まえると、80万円は想定したいところです。

となると、3か月で240万円の人件費を見ておく必要があります。

家賃

月15万円想定で3カ月で45万円

家賃に関しては、地域や物件によるので一概には言えないのですが、3か月で45万円は想定しておくのが現実的です。

また、くり返しになりますが、利用者がいなくても家賃はかかってきます。

水道光熱費など

地域と利用状況にもよるが月1.5万円想定で3か月分(約5万円)はみておく

最初の3カ月は利用者はほぼいないですが、スタッフは営業や児童への指導の準備をする必要があります。

そのため、当然のことながら、電気代や水道代もかかってきます。

営業や事務経費

相談支援機関等への挨拶回り、運用していく中で必要となる備品等で10万円

営業方法にもよりますが、実際に事業所を立ち上げると「これも必要だよね」「ここにも挨拶いったほうが良いよね」といったことは頻繁におこります。

そのため、営業や事務経費は想定しておいた方が無難です。

なお、今の保護者はインターネットで事業所を探すため、ホームページは必須です。

更に言うと、リスティング広告(検索上位にでてくるクリック課金型広告)をだす事業所も多いです。

ですので、ホームページや広告も準備する場合は、そちらのコストも想定する必要があります。

放課後等デイサービス・児童発達支援を開業するために必要な許可(指定)

・都道府県(事業所が所在する自治体によっては政令市・中核市等)に指定申請をする必要がある

・指定の要件は「人(人員配置)・施設(面積、消防設備等)」が一番ネックとなる

・自治体ごとにローカルルールが多く(裁量が広い)、許認可手続きの中でも難易度が高い(何度も補正を求められる傾向)

まずは申請先を確認

申請先によってルールやスケジュールが違うので、まずは開業地の自治体がどこなのかを確認

放課後等デイサービス・児童発達支援は、事業所を設置する場所によって指定申請の窓口が変わります。

しかも、窓口によってルールやスケジュール(説明会参加の要否)が違います。

ですので、まずは「どこの自治体で開業したいのか」ということをまず初めに考える必要があります。

【例】

・神奈川県藤沢市で開業したい⇒神奈川県庁が窓口

・神奈川県横浜市で開業したい⇒横浜市役所が窓口

・神奈川県川崎市で開業したい⇒川崎市役所が窓口

・神奈川県相模原市で開業したい⇒相模原市役所が窓口

・神奈川県厚木市で開業したい⇒神奈川県庁が窓口

・神奈川県横須賀市で開業したい⇒横須賀市役所が窓口

ちなみに、「〇〇駅周辺で開業したい」といった話をされる方がいますが、物件の場所がどこの自治体に所属するかで窓口が変わってくるので注意が必要です。

【例】

・町田駅周辺で開業したい⇒相模原市側に入ると相模原市役所が窓口、町田市側なら東京都庁が窓口

開業のためには指定申請が必要

人(有資格者を含めた人員配置)・施設(消防設備等)・協力医療機関がネックとなる

放課後等デイサービス・児童発達支援を開業するには行政から許可をもらう必要があります(指定申請といいます)。

その指定申請の際、ポイントとなるのが「人(有資格者)」と「施設(消防設備等)」です。

人(有資格者を含めた人員配置)

放課後等デイサービス・児童発達支援事業所は、責任者(児童発達支援管理責任者)だけでなく、子供にかかわるスタッフも基本的に保育士などの有資格者となります。

この点が、共同生活援助(障がい者グループホーム)や就労継続支援よりも厳しいため、人材採用が大変になります。

ちなみに、申請の際に、有資格者と雇用契約を結んでおく必要がありますので(自治体によっては書類として労働条件通知書が必要)、人材採用は早めに着手する必要があります。

施設(消防設備等)

誘導灯・消火器、場合によっては建物全体に自動火災報知機の設置が必要

放課後等デイサービス、児童発達支援事業所は、障がい児が通所してくるという事もあり、消防法の規制が厳しいです。

建物にもよりますが、(事業所の部屋だけでなく)建物全体に自動火災報知機の設置を求められるケースもあります。

しかも、難しいのは、事前に消防署に相談をして、了承を得ていたとしても、現地確認の際、「やっぱりこれが必要」といった感じで、消防の見解が変わり、必要設備が変わってしまう事がありうるということです。

この点は、なかなか難しい所ではありますが、綿密に指定権者(自治体)と消防と連絡を取りながら、申請準備を進める必要があります。

協力医療機関

病院の先生を見つけるのに苦戦する傾向

申請にあたって「協力医療機関はここです」といった事を示す必要があります。

もっとも、病院のドクターは「何かあった時困る」といった考え方をする先生方もおり、なかなか協力医療機関のハンコを押してくれない傾向にあります。

ですので、知り合いをあたってみることも含め、早め早めに動く必要があります。

自治体の裁量が広く、修正が多く求められる

許認可の中でも行政の裁量が大きく、難易度が高い部類

放課後等デイサービス・児童発達支援をはじめとした障がい福祉事業の許認可は、「最低限のルールは国が決め、あとはそれぞれの行政に任せる」といった立て付けになっています。つまり、窓口となる自治体の裁量が広いというこです。

こういった事から、ローカルルールも多く、「神奈川県ではOKだけど、川崎市ではダメだった」みたいなこともよくあります。

ですので、補正をある程度想定した上(手続きの苦戦を想定した上)、開業までのスケジュールを組み立てる必要があります。

放課後等デイサービス・児童発達支援の開業までのスケジュール

・開業まで半年は準備期間を設けるべき

・東京都、神奈川県など事前説明会に出席しないとその先の手続きに進めない自治体もあるので要注意

開業までの現実的なスケジュール感

半年前には準備に着手したい

【事業開始までの流れ】

法人設立

↓

物件選定・人員確保・支援内容を決める

↓

事前相談

↓

事前協議

↓

消防への届出(防火対象物使用開始届)・現地調査

↓

本申請

↓

現地調査・申請書類の補正対応

↓

指定

↓

事業開始

ちなみに、申請に関するコア部分のスケジュール感の例としては、

「事前協議(毎月20日~10日まで)」⇒「本申請(毎月20日~10日まで)」⇒「指定(毎月1日指定)」といった流れが多いです。

ですので、例えば、4月1日に開所したいのであれば、「事前協議が2月10日まで」「本申請を2月20日~3月10日まで」「4月1日指定」といった流れとなります。

ただし、事前協議の前に、「事前相談(役所に任意で、指定基準等について相談しにいく)」にいくのが通常ですし、自治体によっては「事前説明会」に出席する必要もあります。

また、そもそも放課後等デイサービスは、消防法や施設の面積等の関係で「物件選定」に苦戦し、時間がかかる傾向にあります。

そして、「求人採用」についても、基本有資格者が必要となるため、かなり苦戦して時間がかかる傾向にあります。

その上、異業種参入となると、そもそものビジネスモデル(運営方法)やサービスメニュー(支援内容)を1から学ぶ必要があります。

こういった事をふまえると、異業種参入であれば、半年程度のスケジュール感で考えるのが無難です。

事前説明会に注意!

東京都、神奈川県などは事前説明会に出席しないと申請ができない。しかも、説明会の頻度はそんなに多くない

東京都庁や神奈川県庁の所轄区域で開業する場合は、事前説明会への参加が義務となっています。

しかも、年間3回程度しか開催がなく、それを逃すと、開業が数か月遅れる事となります。

【神奈川県庁の例】

2022年1月~3月に開業したい場合、2021年の10月の説明会に出席する義務がある。

その説明会の締切は、2021年9月。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

放課後等デイサービス(児童発達支援)の運営は、給付金(税金)でまかなわれるということもあり、法律による規制は厳しいです。

そのため、許可(指定申請)も複雑であり、半年程度の準備期間が必要となります。

また、立上げ当初は、家賃や人件費の固定費がかかるにもかかわらず、入金が0円で苦しい状況になることが必須です。

そのため、1000万円以上の事業資金は確保しておきましょう。

もし何かご相談がありましたら、障がい福祉の当事務所があなたのお力になりますので、遠慮なく仰ってください。

福祉の理念と経営の両立をサポートするお手伝いをさせていただきます。

今だけ!【無料プレゼント】

【申込フォーム】

※開業前の方は、「事業所名」に「開業前」とご記入ください。

※開業前の方はご住所をご記入ください。

※岡本事務所のメールマガジンに登録させていただき、採用・補助金に関するお役立ち情報をお伝えします。

※メールマガジンは無料でいつでも解除できます。